6mの様子

お知らせ

アドレス変更のお知らせ

まことに勝手ながら、『6mで移動運用のすすめ』はアドレスを変更させていただきます。

本ページのリンクは、全て新しいアドレスに切り換えてありますので、このままお使いください。

本ページをリンクされている方は以下のアドレスにお差し替えください。よろしくお願いいたします。

https://www.jk1spq.com/portable/susume6m/

とある周波数でCQを出したら、怖いおじさんが出てきて「この周波数は使っている」とのこと。 どうやらモービル局グループがいつも使っている周波数でCQを出してしまったようです。 グループのメンバーは決まった周波数を聞いていて、交信をしていないときも店番のような局が他局の運用を怖い声で防いでいるのです。 このような周波数の使い方は、偶然のコミュニケーションを大切にするアマチュア無線として疑問を覚えます。 この様な経験をするとアマチュア無線の品格を疑い、特に開局間もない方はアマチュア無線から離れるきっかけになるのではないかと思われます。

長い間運用し続けていて、ゼロとは言いませんが6mではあまり嫌な思いをしたことがありません。 怖い声で脅されることもなく、経験が浅い局に対しての嫌がらせなども聞きません。 この点からアマチュア無線を始める方には安心して運用できるバンドだと思うのです。 ぜひ最初は安心な6mで、アマチュア無線を楽しんでいただきたいと思います。

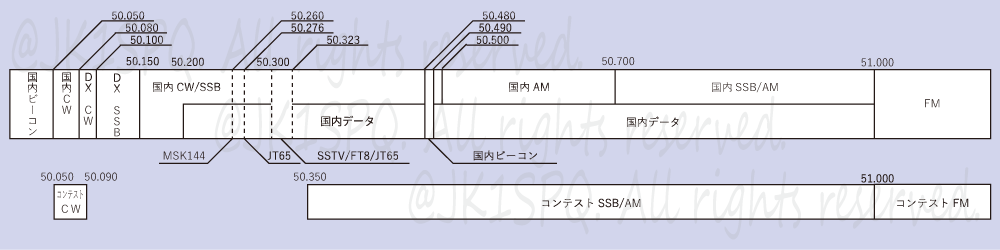

一点だけ注意して欲しいことは、バンドプランとは別に6m特有の使われ方があります。 これは6mの電波の性質から守られているもので、多様な楽しみ方がある6mの文化だと思ってください。 これを外すと、一言クレームがあるかもしれません。 そのようなことがないよう、まずは基礎知識として6mの使われ方を理解していきましょう。

6mの入門はSSBから

デジタル通信が盛んになり、SSBやCW、AMといったアナログ通信は運用局数が減っている傾向にあります。 アナログは『耳で聞く通信』通信で、従来からある通信モードです。 デジタルはソフトウェアで処理された電文を『目で見る通信』となります。 どちらがいいとは言えませんが、特にこれからアマチュア無線を楽しみたいという方は、デジタルモードはお勧めしません。 理由は受信能力を高めることができないからです。

6mはなぜ楽しいか理由を考えてみると、コンディションの激しさがあります。 経験豊かな上級者は、コンディションのわずかな変化をとらえて、難しいエリアと交信してしまいます。 これは受信能力を高めた努力の結果であり、デジタルモードを経験しても身につかない技です。 もちろんデジタルモードも新しいモードとして楽しめることは言うまでもありません。 あえてアナログであるSSBを経験することは、これから楽しみを広げるためのベースになるのです。

6mは入門バンド?

6mは昔から『入門バンド』といわれてきましたが、個人的な意見では『あらゆるレベルも楽しめるバンド』と考えます。 全体的に行儀がよく、ルールさえ守って運用していれば問題なく運用できます。

明らかに始めたばかりの局が、一生懸命にCQを出していても邪魔にされることはありません。 あるバンドでは混信や妨害されると聞きますし、実際に経験をしたこともあります。 コールする局は概ね親切に交信しています。 CWでもスローなCQに対して、同じ速度で信号を送っている局もばかりです。

弱い信号を確実に受信し、交信している局もいます。 素晴らしい設備をお持ちの局が多いですが、それ以上に耳(受信能力)をしっかり鍛えられています。 彼らの交信をする相手局が全く聞こえないということもよくありますが、かけらのような信号から交信に持ち込むテクニックは素晴らしいと思います。

6mでは毎週のように、様々な場所で移動運用を行っている局がいます。 最近は下火になってきているようですが、JCCやJCGを追い求る局にとって、このような移動局は重要な存在です。 アクティブな移動局は、パイルアップも軽快にさばきます。 『さばき術』を聞いているだけで勉強になります。

この様にあらゆるレベルの局が楽しむ6mですが、はじめて移動運用に出かけてCQを出すならば、運用する周波数は考えるといいと思います。 理由は、注目されやすい周波数と、そうではない周波数があります。 バンド内が空いている場合は、なるべく注目されやすい周波数でCQを出すべきです。 バンド内がにぎわっている場合は、場合によってはパイルアップになる可能性もあります。 さばき切れないパイルアップになってパニックになっている局もいますが、応答する側は容赦がありません。 ゆっくり交信することから、徐々にパイルアップをさばけるようにステップアップすると精神的にも楽だと思います。

SSBで国内QSOが集中する周波数(50.150MHz~50.250MHz)

バンドプランを守れば、どこでもCQが出せるという訳ではありません。 6mの運用ルールや傾向を守って運用しないと、正義感の強い局から一言いわれる可能性があります。 6mに限らずアマチュア無線家は真面目な方が多いので、間違えを許せない傾向があります。 バンドの使われ方を理解することで、一言言われることはありません。

東京都内でワッチしていると、国内QSOは50.200MHzを中心に±500KHz程度で運用局が広がっています。 肌感なのですが50.200MHz以下は移動運用の局のCQが多く、50.200MHz以上はゆっくりとしたローカルQSOにも使われています。 Eスポがでたときはこの通りではなく、バンド内は混雑します。

はじめての移動運用でオペレーションに不慣れな場合は、50.250MHz前後でCQを出すといいと思います。 局数が多い50.200MHzから少しずれれば、ゆっくりな交信ができると思います。 もちろん運用局の少ない地域や時期は、ワッチ局の多い50.200MHz付近を使いましょう。 運用する周波数選びは、経験をすることで分かってきます。

1エリアでは春から秋にかけての午前中は、50.150MHz~50.200MHzあたりは遠くの移動局が聞こえます。 大都市圏に向けて電波を送り込みたい場合は、大都市圏のローカルQSOで使われていない周波数を使うと楽しめます。 3エリアや4エリアで移動運用をした経験がありますが、弱いながら1エリアのパイルアップを受け、楽しむことができました。 グランドウェーブの交信範囲にある地方で移動運用する場合は、この周波数を意識して運用されると楽しめるのではないでしょうか。

50.250~50.300MHzも、移動局がよく使う周波数です。 この周波数では、時々5エリアの移動局が聞こえたりします。 大阪エリアの混信を避けて1エリアと交信を行うための周波数選びなのかもしれません。 JT65などのモードが運用される周波数周辺は避けるべきです。 わざわざ他局が使っている周波数に入り込む必要はないばかりか、呼ぶ側も交信を躊躇します。 もちろんバンド内が閑散としているときは、この通りではありません。

CWを運用するときは、同じ周波数で運用します。

使う周波数

東京都内でワッチすると、5の倍数の周波数で運用している局が多いです。 SSBの帯域が3KHzなので上下の周波数での運用局に影響を与えないし、何となくきりが良いという無意識な選択があるような気がします。 しかしSSBでは必ず帯域が3KHzとは限らず、スコープで見ると数KHzに広がって受信するケースもあり、混信を避けて私たちはVFOを回します。 VFOを回せば好きな周波数で運用できる、SSBやCWではチャンネルという概念がないことから、5の倍数という考えで周波数を選ぶことは正しいとは言えないのです。

それでもきりが良いと感じてしまう5の倍数の周波数。 人気であることは間違えありません。 もしその傾向があるのであれば、あえて周波数をずらすことによって交信のチャンスは広がると思います。 SSBやCWは混信に強いモードですので、あえて50.203MHzなどの1の位が2,3,7,8の周波数を使うことで、自局の電波に気付いてもらえるでしょう。

実際にバンド内を聞いてみると、アクティブな6mマンはの5倍数の周波数を使わない局が多いと感じます。 もちろん5の倍数の周波数を使って、パイルアップを巻き起こす局がいますので、一概にこの周波数を使うべきとは言えません。 ただ漠然と運用周波数を選ぶのではなく、理由を持って運用することが大切なのだと思います。

Eスポがでたら

1エリアで運用していると、Eスポがでるとぱたりと呼ばれなくなります。 直接波でいつでも交信できる局より、異常伝搬であるEスポを使った局と交信したほうがレア感があるからです。 自分の運用する場所とオープンしているエリアの『珍しさの差』で、CQに対する応答頻度が変わりますので、CQを出すべきか、応答に回った方がいいか判断するといいでしょう。

Eスポが発生する時期は、なるべく電波の打ち上げ角を高くしたほうが有利な場合があります。 直接波による交信が主となる6mでは、見晴らしのよい場所を運用地にしたくなりますが、Eスポ時には不利になることもあります。 季節や時期によって運用地を選ぶノウハウが、移動運用には必要です。

ビーコン

コンディションを確認するために、国内外にビーコンがあります。 ビーコンとは、CWによる固定の電文を繰り返し送信している局のことです。 国内QSO派もDXerもこのビーコンを聞いていますので、その周波数近辺では交信を避けるべきでしょう。

国内には以下のビーコンがありますので、リグのメモリーに入れておきましょう。

移動運用でアンテナを上げたら、すぐに各地のビーコンをチェックしてコンディションを確認します。

・三重県伊勢市(50.010MHz)

・宮崎県宮崎市(50.017MHz)

・福島県福島市(50.027MHz)

・沖縄県糸満市(50.037MHz)

・北海道石狩郡(50.480MHz)

・東京都大田区(50.490MHz)

呼ばれなくなった時は、時々ビーコンをチェックしましょう。 コンディションが変わっている場合があります。

入感頻度の低いDX通信のために(~50.150MHz)

6mでは、いつオープンするかわからない気まぐれなコンディションを考慮して、バンドの一部をDX用に空けておこうという文化があります。 DXerと国内QSO派は、同じアマチュア無線家であっても目的が異なります。 自分とは違う価値を楽しむ無線家のために、周波数を譲り合うことは素晴らしい文化ではないでしょうか。 周波数の争奪といった情けない意地の張り合いがなければ、気持ちよく運用ができるものです。

国内QSOを楽しむ場合は、50.150MHz以下の使用は避けましょう。 太陽活動が活発な時期は、6mはDX局が多数入感します。 50.150MHzを越えて50.20MHzあたりまでDX局がずらっと並ぶことがあります。 こんなときは数少ないDX局との交信のチャンスですので、国内QSOを止めてDX局を呼びましょう。

いつも同じ周波数で運用する局がいる?!

6mでは、いつも同じ周波数で交信する局がいます。 アクティブな移動局によくある傾向ですが、同じ周波数で運用するケースが多いと言えます。 移動局は皆がワッチしてくれる周波数を選びますので、同じような周波数を選んでしまうのかも知れません。 今はクラスターという便利な情報サービスがありますが、なかったころは運用周波数をある程度決めておいたほうが交信しやすいということもありました。

アクティブな局はいつも運用局が少ない珍しい市や郡からCQを出してくれますので、JCCやJCGを目指す上でありがたい存在です。 その移動運用を待ち構えてワッチをしている局もたくさんいます。

コンテスト周波数を意識する

週末は頻繁に国内コンテストが開催されています。 50.050MHz~50.090MHzはCW、50.350MHz~はSSBの運用が行われます。 これらの周波数は、SSBやCWの国内QSOで使われる周波数に影響しませんが、運用しようとしているエリアで開催するコンテストは確認しておきましょう。 とくにJARL主催のコンテスト時は、コンテストで使う周波数は盛り上り、その他の周波数は運用局が少なるなる傾向があります。 ローカルコンテストでもその傾向はあります。

AMの活用

移動運用でSSBで交信していると、「AMお願いします」と言われることがあります。 AMは周波数の帯幅が広がりますので、隣接する周波数に混信を与えないか配慮して交信しましょう。 もしAMでCQを出すようならば、50.500MHz以上の周波数にQSYしたほうがいいと思います。

国内のAMは、運用局は少ないものの50.500MHzから上の周波数でCQが聞こえます。 AMはSSBと違って音が独特です。 他のバンドでは使われなくなったAMをあえて使うことも、6mならではの楽しみだと思います。 SSBやCWと比べて電波の飛びは劣りますが、せっかくのモードですから、ローカルQSOなどで活用するのもいいかもしれません。