はじめはSSBから

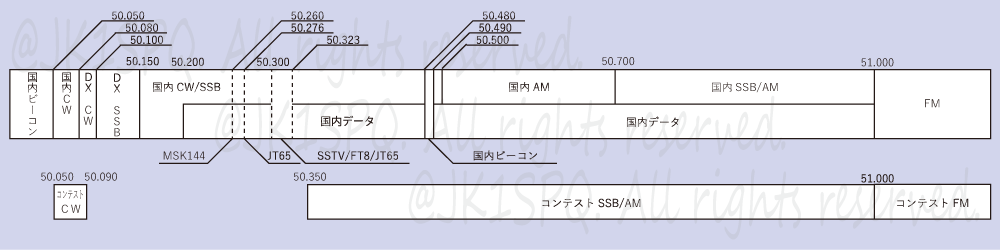

はじめての移動運用では、SSBから始めましょう。 SSBはライセンスによる使用制限がなく、手軽に運用できるモードです。 同様に6mのはPHONE(電話)モードとしては、FMとAMがあります。 どちらも熱心なファンがいますが、運用局数を考えるとSSBの方が交信機会も多いです。

SSBを運用しつつ、ときどきAMのCQが聞こえる50.500~600MHzや、FMの呼出周波数(51.100MHz)聞いてみるのもいいと思います。 移動運用では、たくさん交信することが楽しみのひとつですので、いろいろやってみるといいのです。

ここを集中的にワッチ

誰も聞いていない周波数でCQを出し続けている局がいます。 このような移動運用をやってしまうと楽しくなく、二度と移動運用などしたくなくなります。 そうならないように多くの局が聞いている周波数を思えてください。 以下のように、国内のSSBは50.150~50.300MHzを使っています。

バンドプランを守れば、どこでもCQが出せるという訳ではありません。 6mの運用ルールや傾向を守って運用しないと、正義感の強い局から一言いわれる可能性があります。 6mに限らずアマチュア無線家は真面目な方が多いので、間違えを許せない傾向があります。 バンドの使われ方を理解することで、一言言われることはありません。

東京都内でワッチしていると、国内QSOは50.200MHzを中心に±500KHz程度で運用局が広がっています。 肌感なのですが50.200MHz以下は移動運用の局のCQが多く、50.200MHz以上はゆっくりとしたローカルQSOにも使われています。 Eスポがでたときはこの通りではなく、バンド内は混雑します。

はじめてCQを出してみる

はじめての移動運用でオペレーションに不慣れな場合は、50.250MHz前後でCQを出すといいでしょう。 局数が多い50.200MHzから少しずれれば、ゆっくりな交信ができると思います。 もちろん運用局の少ない地域や時期は、多くの局がワッチする50.200MHz付近を使いましょう。 運用する周波数選びは、経験をすることで分かってきます。

遠くの運用局に配慮する

1エリアでは春から秋にかけての午前中は、50.150MHz~50.200MHzあたりは遠くの移動局が聞こえます。 大都市圏に向けて電波を送り込みたい場合は、大都市圏のローカルQSOで使われていない周波数を使うと楽しめます。 3エリアや4エリアで移動運用をした経験がありますが、弱いながら1エリアのパイルアップを受け、楽しむことができました。 グランドウェーブの交信範囲にある地方で移動運用する場合は、この周波数を意識して運用されると楽しめるのではないでしょうか。

50.250~50.300MHzも、移動局がよく使う周波数です。 この周波数では、時々5エリアの移動局が聞こえたりします。 大阪エリアの混信を避けて1エリアと交信を行うための周波数選びなのかもしれません。 JT65などのモードが運用される周波数周辺は避けるべきです。 わざわざ他局が使っている周波数に入り込む必要はないばかりか、呼ぶ側も交信を躊躇します。 もちろんバンド内が閑散としているときは、この通りではありません。

SSBを経験することによって

SSBを経験することにより、様々な電波と向き合うことができます。 弱い電波でも交信ができるようになると、交信する数が増えてきます。 さらに経験を重ねてノイズすれすれの電波とも交信ができるようになると、楽しさが広がります。

この受信能力は、DXやコンテスト、アワードハンティングにも生かされ、アマチュア無線を楽しむための基礎となります。 送信出力やアンテナの利得に頼り切るだけではなく、自分の受信能力は楽しみながら向上することができるのが6mの移動運用ではないでしょうか。

デジタルモードは次のお楽しみへ

デジタルモードが盛んになり、PHONE(SSB,AM,FM)やCWといったアナログモードは運用局数が減っている傾向にあります。 時代はアナログからデジタルへ移っていくことは当然のことで、時代の流れには逆らえません。

しかしコンピュータ処理で復調するデジタルモードだけをやっていると、ワッチする能力を鍛えることができません。 これは価値観の違いとなりますが、私はアナログモードで耳を鍛えることを先にして、デジタルモードはその後のお楽しみにしたほうがいいと考えています。